- 議会改革の経緯

- 南砺市議会の個人情報の保護に関する条例(案)についてのパブリックコメントの結果について

- 南砺市議会の個人情報の保護に関する条例(案)についてのパブリックコメントを募集します

- 南砺市議会基本条例を見直しました

- 通年会期制の導入・常任委員会の名称変更[令和2年11月から]

- 議会基本条例の一部改正【政策検討会議の設置】[令和2年6月]

- 次回の選挙から、市議会議員の定数は「18人」に【令和2年11月執行】

- 市議会に関する市民アンケート調査結果

- 市議会に関する市民アンケート調査 ※終了

- 議員間討議の申合せ策定[平成30年9月1日から運用]

- 全員協議会・特別委員会のインターネット配信開始[平成30年4月から]

- 市議会災害時行動計画の策定[平成30年3月1日から運用]

- 会議のインターネット配信をYouTubeへ変更[平成30年3月定例会より]

- 議会会議用タブレット端末の導入【平成29年9月から本格運用】

- 議会改革特別委員会の検討結果について

- 予算特別委員会をインターネット配信します[平成27年3月定例会より開始]

- 次回の選挙から、市議会議員の定数は「20人」に【平成28年11月執行】

- 常任委員会をインターネット配信します[平成26年6月定例会より開始]

- 一般質問に「一問一答方式」を導入 〔平成26年6月定例会より開始〕

- 議会基本条例を制定しました

- 南砺市議会基本条例(案)に対するパブリックコメントに対する意見の公表

- 南砺市議会基本条例(案)に対するパブリックコメントを実施します

- 市議会本会議をインターネットで生中継します

- 次回の選挙から、市議会議員の定数は「24人」に【平成24年11月執行】

ブログアーカイブ

南砺市議会の概要(R06年12月版) 市民誰もが安心して快適に暮らせる町づくりをするためには、市民自らが考え、直接話し合って問題を解決していくことが最も望ましいことです。しかし、市民全員が一同に集まって話し合うことはできません。

そこで市民の中から選挙によって代表者を選んで、市政の運営を委ねています。この代表者として、市政を実際に執行する「市長」と、市の方針や施策を決定する「市議会」の2つがあり、互いに対等な立場にあります。両者はよく車の両輪にたとえられ、お互いに尊重し合い、協力し合いながら南砺市の発展のために活動しています。

令和7年4月現在の南砺市議会の概要をお知らせします。

⇒南砺市議会の概要(R7年4月版)

■本会議

〇月会議において本会議場で審議する会議をいいます。

本会議では、議案の審議や市政全般について市長の考えを聞く一般質問をはじめ、市民の生活にかかる重要な施策等が決定されます。

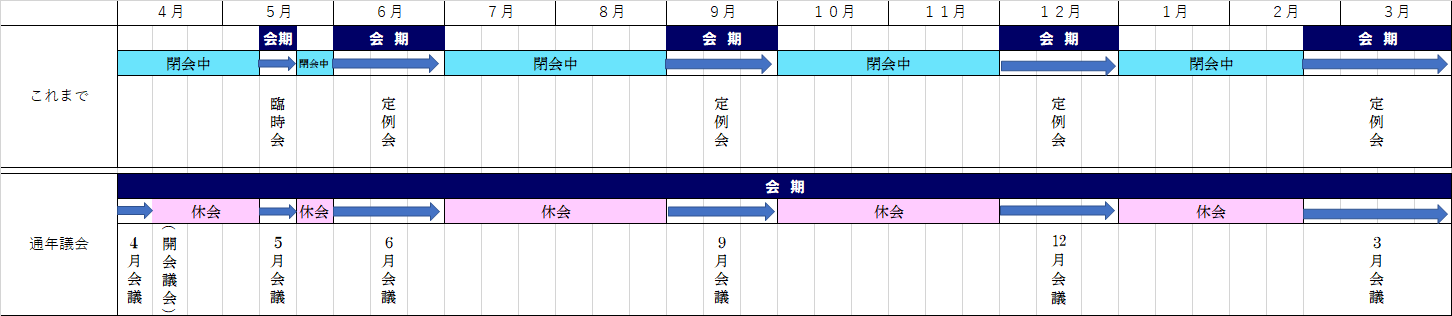

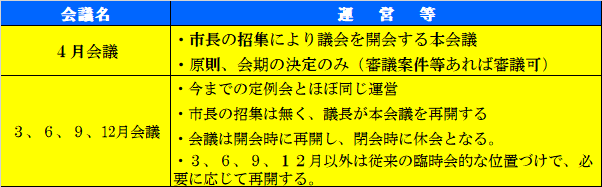

■議会の運営

南砺市議会では、これまで定期的に開く定例会を年4回設けていましたが、令和2年度の議員改選後から定例会の回数を1回とする「通年議会」を導入しています。年1回の定例会では、おおむね1年間の会期を定めたうえで、会期中に集中的に本会議や委員会を開いて議案等の審議を行うための審議期間(3、6、9、12月)を設け、緊急に審議が必要な場合には、別途必要な審議期間を設けることとしています。

■通年議会のイメージ

■会議の種類

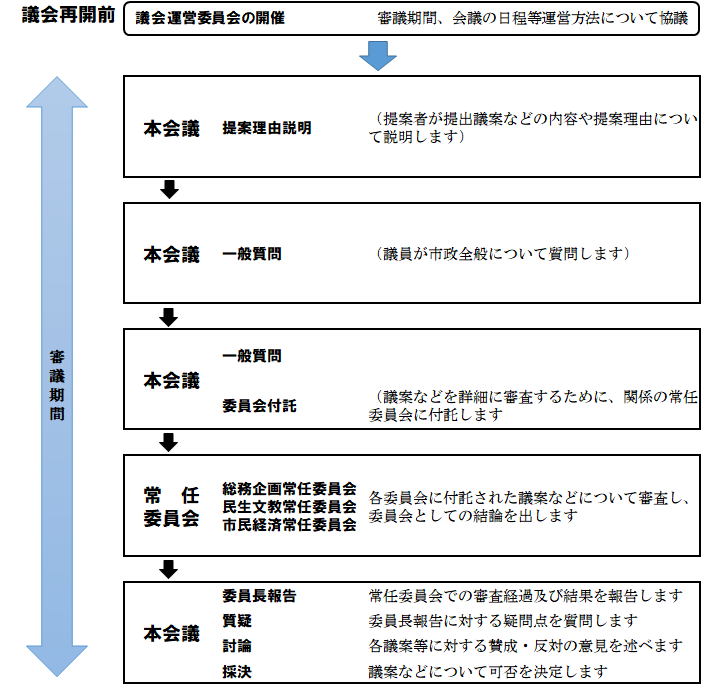

■会議の流れ

■本会議の傍聴

どなたでも傍聴できます。自治会や各種団体での傍聴も受け付けています。お気軽にお越しください。

( 団体の場合は事前にお申し込みください。)

一般傍聴席は63席あります。そのほか車いすのまま傍聴できる席もあります。

福光庁舎5階の傍聴席入口で受付(住所、氏名、年齢の記載)を済ませ、お入りください。

【傍聴される方は、下記のことをお守りください】

1.議場での言論に対して拍手などで可否を表明しないこと

2.お互いに私語を慎み、みだりに席を離れないこと

3.病気などを除き、帽子、コート、マフラーなど着用しないこと

4.傍聴席で飲食や喫煙をしないこと

5.議長の許可を得ずに写真等の撮影、録音等はしないこと

6.携帯電話などの通信機器は、着信音を発しない措置をとること

以上の事項をお守りいただけない方、会議の妨害や他の傍聴者等へ迷惑行為をされる場合は、退場いただく場合もあります。

■委員会・全員協議会の傍聴

会議が始まる前までに、傍聴許可申請書に必要事項の記入が必要ですので、議会事務局(4階)にお尋ねください。

なお、定員は7人となっています。(定員に達した場合は、ホームページにてお知らせいたします。)

【傍聴される方は、下記のことをお守りください】

1.委員会室および全員協議会室での言論に対して拍手などで可否を表明しないこと

2.お互いに私語を慎み、みだりに席を離れないこと

3.病気などを除き、帽子、コート、マフラーなど着用しないこと

4.傍聴席で飲食や喫煙をしないこと

5.議長の許可を得ずに写真等の撮影、録音等はしないこと

6.携帯電話などの通信機器は、着信音を発しない措置をとること

以上の事項をお守りいただけない方、会議の妨害や他の傍聴者等へ迷惑行為をされる場合は、退場いただく場合もあります。